Evolution du design et des matériaux

I)

1876-1920 : Les débuts

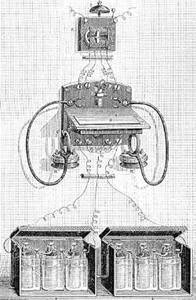

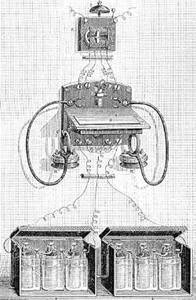

Dans les toutes premières installations (1876), le

téléphone n'était qu'une petite partie du matériel nécessaire. Deux piles,

servant au microphone et au courant d'appel, devaient être connectées.

Celles-ci étaient constituées d'une bouteille de verre remplie d'électrolyte,

et d'électrodes (Zinc et Cuivre). L'entretien de ces piles fût un problème

pendant longtemps (difficulté de savoir lorsqu'elles étaient usées,

remplacement des électrodes délicat).

Dans les toutes premières installations (1876), le

téléphone n'était qu'une petite partie du matériel nécessaire. Deux piles,

servant au microphone et au courant d'appel, devaient être connectées.

Celles-ci étaient constituées d'une bouteille de verre remplie d'électrolyte,

et d'électrodes (Zinc et Cuivre). L'entretien de ces piles fût un problème

pendant longtemps (difficulté de savoir lorsqu'elles étaient usées,

remplacement des électrodes délicat).

La fonctionnalité était largement privilégiée par rapport à l’esthétique :

De nombreux fils sont en apparences et les matériaux employés sont

principalement le bois, le cuivre et le laiton.

Avant

l'invention du combiné, vers 1889, le microphone est solidaire du boîtier. Il

est généralement situé derrière une planchette de pin dont le rôle est de

capter les vibrations sonores de la voix. Les deux écouteurs placés sur le

côté, qui portent alors le nom de téléphones, permettent de s'isoler totalement

des bruits extérieurs. Cette dernière précaution est indispensable : le niveau

de parole reçu est très faible. De plus les écouteurs sont munis de poignées

ergonomiques. Le câblage a également été dissimulé sous le socle de bois.

Avant

l'invention du combiné, vers 1889, le microphone est solidaire du boîtier. Il

est généralement situé derrière une planchette de pin dont le rôle est de

capter les vibrations sonores de la voix. Les deux écouteurs placés sur le

côté, qui portent alors le nom de téléphones, permettent de s'isoler totalement

des bruits extérieurs. Cette dernière précaution est indispensable : le niveau

de parole reçu est très faible. De plus les écouteurs sont munis de poignées

ergonomiques. Le câblage a également été dissimulé sous le socle de bois.

Bien que le bois soit encore largement utilisé dans la

réalisation des postes, un autre matériau vient libérer les créateurs de

téléphones, l'ivorine. Composée de gutta percha (un isolant alors très

utilisé dans la fabrication des câbles transocéaniques), de poudre de marbre et

parfois de ciment, l'ivorine permet le moulage à chaud. Ce poste de 1908 est un

exemple de l'association du bois pour la réalisation de la platine, et de

l'ivorine pour le boîtier, avec bouton d'appel central en ivoire. Le microphone

est combiné à l’un des deux écouteurs : on appelle cet ensemble un cornet.

Bien que le bois soit encore largement utilisé dans la

réalisation des postes, un autre matériau vient libérer les créateurs de

téléphones, l'ivorine. Composée de gutta percha (un isolant alors très

utilisé dans la fabrication des câbles transocéaniques), de poudre de marbre et

parfois de ciment, l'ivorine permet le moulage à chaud. Ce poste de 1908 est un

exemple de l'association du bois pour la réalisation de la platine, et de

l'ivorine pour le boîtier, avec bouton d'appel central en ivoire. Le microphone

est combiné à l’un des deux écouteurs : on appelle cet ensemble un cornet.

Dans les années vingt, la mode inspire aux fabricants

les combinés "hygiéniques". On reproche en effet aux combinés

traditionnels d'être un vecteur de contagion des maladies. Ainsi, la forme de

cornet permet à l'usager de nettoyer le conduit du micro à l'aide d'un simple

chiffon. Le bois et les matériaux nobles

disparaissent à l'avantage de matériaux plus fonctionnels comme l’acier.

Dans les années vingt, la mode inspire aux fabricants

les combinés "hygiéniques". On reproche en effet aux combinés

traditionnels d'être un vecteur de contagion des maladies. Ainsi, la forme de

cornet permet à l'usager de nettoyer le conduit du micro à l'aide d'un simple

chiffon. Le bois et les matériaux nobles

disparaissent à l'avantage de matériaux plus fonctionnels comme l’acier.

Ces combinés s'appellent monophone

ou diaphone selon les fabricants. Le microphone et l'écouteur sont

installés dans la partie supérieure, le cornet jouant le rôle de conduit

acoustique.

S'agissant d'une mode, ces téléphones sont généralement vendus plus cher. Quand

aux propriétés hygiéniques, elles ne sont pas vraiment démontrées...

II)

1900-1930 : Les téléphones privées

Alors que le réseau public connaît un développement

très lent, les constructeurs de matériel téléphonique proposent des postes pour

installations privées. Ils sont utilisés généralement en " point à point

", c'est à dire pour relier une pièce de la maison à une autre. Malgré

leurs performances généralement médiocres, ils connaissent un succès certain au

près du public, friand de ce nouveau mode de communication.

Alors que le réseau public connaît un développement

très lent, les constructeurs de matériel téléphonique proposent des postes pour

installations privées. Ils sont utilisés généralement en " point à point

", c'est à dire pour relier une pièce de la maison à une autre. Malgré

leurs performances généralement médiocres, ils connaissent un succès certain au

près du public, friand de ce nouveau mode de communication.

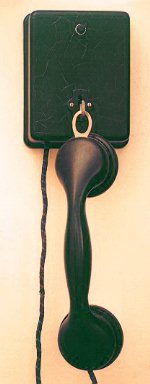

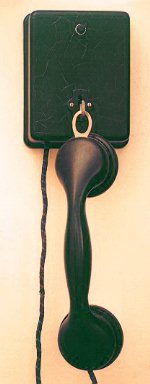

Les

téléphones des installations privées, c'est à dire non reliées au

"réseau" sont beaucoup plus simples de conception : une fixation

murale et un combiné suffisent. Il n'y a pas obligatoirement de sonnerie, et

l'appel se fait en décrochant le combiné.

III)

1930-1950 : Vers la démocratisation

Le modèle ayant le plus contribué à la démocratisation

du téléphone en France est sans aucun doute le poste Universel 1943, ou

U43.

Son cahier des charges est ambitieux :

Ø il doit être universel, c'est à dire compatible des

types de réseaux les plus courants (réseaux automatiques ou manuels à batterie

centrale).

Ø son coût de fabrication doit être faible afin de

répondre à une forte demande.

Ø en raison de la pénurie de métaux en période de

guerre, il doit être conçu à base de matériaux plus disponibles.

Pour répondre à ces derniers critères, on fait appel à la Bakélite, permettant les

techniques du moulage.

IV) 1950-1965 : Les nouvelles formes

Cette génération de

téléphones marquent aussi l'entrée du plastique dans la

réalisation de la coque, jusque là presque uniquement réalisée en Bakélite,

bois ou métal. Ils font généralement partie d'installations privées d'hôtels et

d'entreprises.

Alors que la forme des premiers téléphones est

largement imposée par la fonction et la matière, l'entrée du plastique permet

des fantaisies, telle ce curieux poste CIT de 1965.

V)

1963-1985 : La fin de l’électromécanique

Le poste le plus largement fabriqué reste le S63. Il

tient son nom de l'abréviation SO. CO. TEL (Société des Constructeurs de

Téléphone) et de sa date de conception, 1963. C'est un poste de fabrication moderne :

châssis et coque en plastique injecté, circuit imprimé recevant tous les

composants électronique, sonnerie intégrée à volume réglable. La première

version est fabriquée en couleur grise.

Le poste le plus largement fabriqué reste le S63. Il

tient son nom de l'abréviation SO. CO. TEL (Société des Constructeurs de

Téléphone) et de sa date de conception, 1963. C'est un poste de fabrication moderne :

châssis et coque en plastique injecté, circuit imprimé recevant tous les

composants électronique, sonnerie intégrée à volume réglable. La première

version est fabriquée en couleur grise.

Il est par la suite décliné en bleu, marron, rouge et

blanc. On lui adjoint dès 1981 un clavier à numérotation décimale, puis à

fréquence vocale, alors utilisée sur les premiers centraux électroniques. Il

possède les dernières innovations techniques : régulation automatique du

courant de ligne, anti-surtension pour l'écouteur, possibilité de connecter

plusieurs postes en parallèle. C'est aussi avec le S63 qu’apparaît la prise

gigogne.

Le poste Télic 1975, ou T75, est le premier poste

téléphonique "électronique" français. Il est conçu et fabriqué à

Strasbourg, dans l'une des unités qui deviendra plus tard Alcatel. Ses

innovations sont un design particulièrement proche des tendances de son époque

(formes arrondies, couleur orange), la numérotation par clavier

Le poste Télic 1975, ou T75, est le premier poste

téléphonique "électronique" français. Il est conçu et fabriqué à

Strasbourg, dans l'une des unités qui deviendra plus tard Alcatel. Ses

innovations sont un design particulièrement proche des tendances de son époque

(formes arrondies, couleur orange), la numérotation par clavier

électronique, et la possibilité d'écoute amplifiée. Etant

un modèle haut de gamme, sa diffusion sera relativement restreinte en raison de

son coût. Le design de ce poste servira plus tard de base aux terminaux

téléphoniques du système de réseau pour entreprise type T16.

A partir de la fin des années 80, les téléphones se

diversifient par leur forme et leur couleur mais sans nouvelle révolution. Les

matériaux utilisés sont essentiellement des plastiques (par exemple l’ABS) qui

permet d’obtenir des états de surfaces très variés.

VI)

1980-2005 : Le téléphone portable

Sous le nom de radiotéléphonie cellulaire, une

révolution dans le domaine du téléphone s’est accomplie au cours des années 80.

Elle a démarré en Suède, en 1979, sous l’impulsion de la société Ericsson.

Sous le nom de radiotéléphonie cellulaire, une

révolution dans le domaine du téléphone s’est accomplie au cours des années 80.

Elle a démarré en Suède, en 1979, sous l’impulsion de la société Ericsson.

En France, le téléphone de voiture a commencé

à s’étendre à partir de 1985, avec Radiocom 2000, de Matra. Le téléphone

cellulaire utilise des ondes hertziennes pour acheminer les communications. Le

terme « cellulaire » vient du découpage du territoire en « cellules » de

petites dimensions, desservies chacune par un émetteur. L’ensemble est contrôlé

par un système informatique.

De nos jours le téléphone cellulaire plus communément

appelé « portable » est devenu un phénomène de société. La couleur et

les formes évoluent suivant les modes. Il sert aussi bien de téléphone que

d’appareil photo ou même de caméscope. La seule contrainte à respecter dans

l’optique de miniaturisation et la distance qui sépare l’oreille et la bouche

humaine.

Dans les toutes premières installations (1876), le

téléphone n'était qu'une petite partie du matériel nécessaire. Deux piles,

servant au microphone et au courant d'appel, devaient être connectées.

Celles-ci étaient constituées d'une bouteille de verre remplie d'électrolyte,

et d'électrodes (Zinc et Cuivre). L'entretien de ces piles fût un problème

pendant longtemps (difficulté de savoir lorsqu'elles étaient usées,

remplacement des électrodes délicat).

Dans les toutes premières installations (1876), le

téléphone n'était qu'une petite partie du matériel nécessaire. Deux piles,

servant au microphone et au courant d'appel, devaient être connectées.

Celles-ci étaient constituées d'une bouteille de verre remplie d'électrolyte,

et d'électrodes (Zinc et Cuivre). L'entretien de ces piles fût un problème

pendant longtemps (difficulté de savoir lorsqu'elles étaient usées,

remplacement des électrodes délicat).